Menandai satu dekade helatan Biennale Jogja Equator, Komunitas Sakatoya sebagai pengarah artistik menyajikan pameran arsip Biennale Jogja 2021 melalui gim Minecraft bersama dengan Riyan Kresnandi, seniman independen yang berpartisipasi pada Asana Bina Seni pada 2020 lalu, dan Komunitas Minecraft “Mineversal”, yang anggotanya tersebar di seluruh Indonesia.

Komunitas Sakatoya menerjemahkan pembacaan peneliti pameran arsip—Karen Hardini dan Gladhys Elliona—menyoal keterhubungan konteks sosial budaya khatulistiwa, ke dalam ruang digital Minecraft.

“Bentuk kolaborasinya, teman-teman peneliti membaca arsip Biennale Equator edisi 1-5, ditentukan temanya, kemudian dipilih karya-karya yang paling merepresentasikan tema tersebut. Karya yang dipilih, baik video, drawing, 3D, maupun instalasi, diolah Mas Riyan dan teman-teman Mineversal ke dalam Minecraft,” jelas Ridho, salah satu pengarah artistik pameran arsip dari Komunitas Sakatoya, di Kedai Kebun Forum, Senin (13/9/2021) lalu.

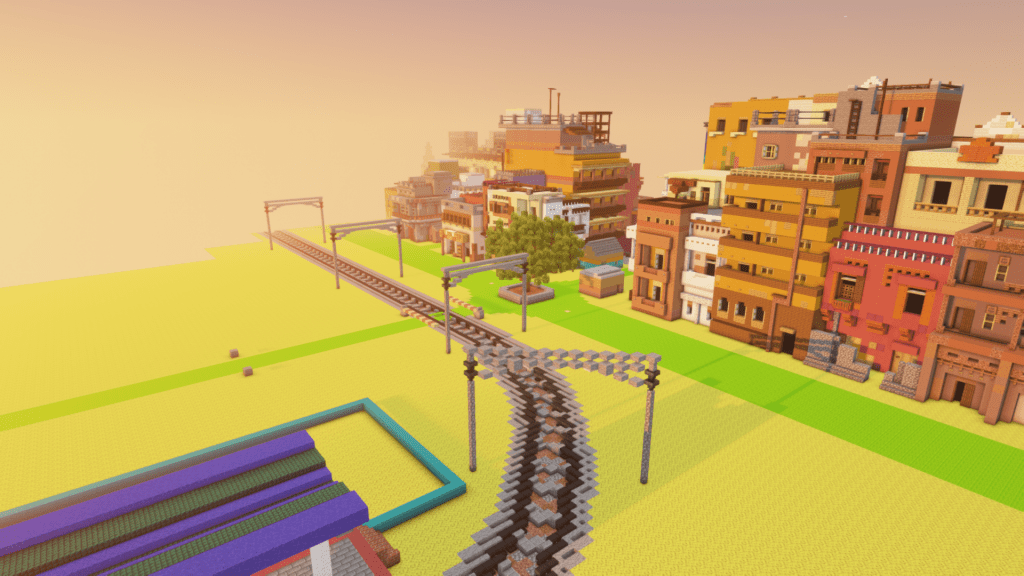

Arsip, yang selama ini akrab dengan bentuk berkas digital dan juga teks, dialihwahanakan ke dalam Minecraft dengan konsep open world yang memungkinkan para pemain membangun dunia virtual tanpa batas. Konsep tersebut menjadi pilihan yang dianggap menarik bagi Ridho, menimbang bangunan-bangunan di kelima negara mitra Biennale Jogja Equator—India, Negara Arab, Nigeria, Brazil, dan Asia Tenggara—dapat diakomodasikan dengan kapasitas grafis yang dimiliki Minecraft, termasuk visualisasi laut sebagai representasi wilayah equator (khatulistiwa) yang berada di sekitar lautan. Selain itu, menurut Ridho, jarang sekali pengunjung pameran seni dapat beresonansi dengan gim ketika membaca arsip.

Melalui gagasan “ruang bermain” yang ditawarkan dalam pameran arsip, pameran ini dilihat sebagai panggung imitasi sistem kekuasaan dunia masa kini dalam suasana kegembiraan dan perayaan hidup, yang juga menjadi ciri masyarakat selatan. Gagasan tersebut diwujudkan Ridho dengan menyulap ruang pamer menjadi area permainan karena menurutnya, arsip tidak melulu harus duduk dan membaca.

“Tema dari pameran arsip ini kan, permainan. Kolaborasi yang kami ambil di situ adalah mainan yang paling tradisional, yaitu engklek, ke yang “kekinian”, yaitu Minecraft,” papar Ridho.

Riyan juga menjelaskan proses pengerjaan museum Minecraft pameran arsip pada Biennale Jogja XVI. “Pertama, aku membaca hasil dan tema besar dari peneliti Pameran Arsip. Tema besarnya, konteks sosial budaya khatulistiwa yang menggarisbawahi budaya maritim dan budaya kelima negara mitra Biennale Jogja Equator. Tema itu coba aku diskusikan bersama teman-teman Mineversal. Bisa dibilang kami membangun lima geografi, yang dijadikan ke dalam satu server,” jelasnya.

Studi visual juga merupakan bagian dari proses pengerjaan museum Minecraft ini. “Karena Minecraft ini basisnya building (pembangunan) yang tentunya sesuai dengan tema besar peneliti yang menangkap arsitektur vernakular—lokal, pribumi—dari lima negara mitra Biennale Jogja Equator,” kata Riyan. Setidaknya ada 10 orang dari Mineversal yang terlibat dalam proses kerja ini yang terbagi ke sejumlah divisi kerja seperti mengurus server agar gim berjalan lancar, lainnya berperan sebagai builder, 3D modelling, dan manajer.

Proses kerja kolaborasi ini menemui sejumlah kendala, terutama dalam menyelaraskan bahasa seni ke dalam bahasa yang lebih teknis, khususnya Minecraft. “Perlu waktu untuk menyenadakan pemahaman antara hasil pembacaan peneliti pameran arsip ke dalam bahasa teknis para gamers Minecraft, seperti server, build, dan lain sebagainya,” ujar Ridho.

Riyan menjelaskan untuk menghadapi kendala itu, ia dan teman-teman Mineversal melakukan pendampingan dengan Rubi Roesli, seorang arsitek dan seniman dari Bandung. “Aku coba pertemukan Mas Rubi dengan teman-teman Mineversal. Kami belajar arsitektur secara luas dan diberikan banyak masukan, misalnya, bagaimana kita menangkap definisi ruang? Karena ketika berbicara ruang digital, ruang itu bukan lagi tanah dan langit, tetapi kita bisa menentukan sendiri ruangnya seperti apa,” jelasnya sambil menunjukkan proses pembangunan geografi Minecraft wilayah Asia Tenggara di laptopnya.

Selain itu, Rubi Roesli juga memberikan referensi tentang bangunan vernakular. “Aku dan teman-teman Mineversal sempat mempelajari visual tentang bangunan-bangunan di Brazil yang kebanyakan bergaya brutalism, artinya sangat “barat”. Oleh karena itu, kami coba gali lagi budaya khatulistiwa yang belum terpengaruh barat,” tambah Riyan.

Kendala lainnya, Ridho mengungkapkan, terletak pada pandangan kebanyakan orang, terutama di kalangan gamers, tentang kualitas grafis gim, yang dianggap membuat “sakit mata” jika semakin jauh dari realitas dan kurang halus ketika dimainkan. Minecraft memiliki grafis 8-bit, yang dalam dunia gim, angka tersebut disebut-sebut dapat membuat sakit mata atau singkatnya, gim “burik”.

“Itu yang terjadi di kalangan netizen tentang gim. Mereka saling menghina jika visualnya kurang mendekati realitas, atau bisa dikatakan burik. Tetapi, setelah saya bertemu Mas Riyan dan teman-teman Mineversal, pandangan saya jadi berubah,” kata Ridho.

“Di Minecraft, kita bahkan bisa membangun Taj Mahal. Minecraft punya keunggulannya sendiri dengan spesialisasi open world, pemain mau membangun apa saja dan bisa jadi apa saja,” tambahnya.

Ridho mengaku, awalnya, ia ingin membuat konsep pameran arsip seperti rental Play Station sehingga para pengunjung dapat menikmati museum Minecraft bersama-sama. Namun, karena terkendala PPKM—Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk menangani pandemi Covid-19—Ridho memutuskan untuk melakukan aktivasi mendekati karya Riyan pada Asana Bina Seni pada 2020.

Selain itu, kendala video juga dapat menambah beban server Minecraft sehingga karya video yang dapat ditampilkan hanya dengan durasi 5 detik.

Reproduksi karya juga bagian dari proses mewujudkan pameran arsip melalui Minecraft. Rencana awal, museum Minecraft akan memuat ketiga pembacaan peneliti arsip Biennale Jogja Equator, yaitu: Karen Hardini dan Gladhys Elliona yang mengeksplorasi keterhubungan konteks sosial budaya khatulistiwa; Duls Rumbawa dan Ripase Purba yang membicarakan konteks politik global yang mempengaruhi geopolitik khatulistiwa; Tomi Firdaus dan Arlingga Nugroho yang mendiskusikan tema dekolonisasi. Namun, karena izin reproduksi karya seni dan hasil kurasi peneliti, terdapat 22 dari 30 karya yang akan dimasukkan ke museum Minecraft.

“Terdapat sejumlah karya yang kurang terlihat karena tidak semua fotonya diambil dari atas (flat). Ada yang tampak samping dan resolusinya terlalu kecil sehingga perlu dilakukan reproduksi karya. Karya-karya di arsip Biennale Jogja itu, jika sebagai arsip digital, dapat dibilang cukup. Tetapi, sebagai aset yang direproduksi dan dimasukkan ke Minecraft, masih perlu penyesuaian,” jelas Ridho.

Riyan menceritakan, ketika akan memasukkan karya-karya seniman ke dalam Minecraft, pemain memerlukan foto yang benar-benar diambil dari atas agar dapat dinikmati pengunjung dari sudut manapun. Ia mereproduksi karya sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan Minecraft sehingga karya-karya tersebut tidak sekadar diambil dari dipindahkan ke dalam gim, tetapi ada proses yang menjembatani kedua wahana tersebut.

Menghadirkan pameran arsip melalui Minecraft merupakan ide segar pada satu dekade helatan Biennale Jogja Equator. Dengan adanya museum Minecraft ini, Riyan ingin menunjukkan bahwa dunia digital yang selama ini dianggap sebagai pendamping, ternyata memiliki peluang lain jauh dari sebatas itu. Juga membuktikan bahwa dunia permainan juga dapat terlibat dalam lingkup yang lebih serius, seperti pameran seni.